Con la implementación del SACAU (Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios), las universidades argentinas enfrentan un desafío inédito: pasar de medir “horas de clase docente” a estimar “horas totales de trabajo académico del estudiante”. Este cambio paradigmático coloca el trabajo autónomo en el centro del diseño curricular, pero ¿cómo construimos la mejor hipótesis de trabajo posible para estas horas que tradicionalmente han permanecido invisibles?

El SACAU cambia las reglas: ahora debemos documentar, estimar y validar estas horas como parte integral del proceso formativo.

El marco normativo es claro: de las 25-30 horas que constituyen un CRE, una parte corresponde a interacción pedagógica y otra al trabajo autónomo. Pero ¿cómo construimos estimaciones que reconozcan las condiciones reales en que nuestros estudiantes aprenden?

No se trata de calcular con precisión matemática —eso sería imposible e innecesario— sino de construir la mejor hipótesis de trabajo a la que podemos arribar: una estimación razonable, situada y reflexiva que honre tanto los objetivos formativos como las realidades estudiantiles.

Este proceso es necesariamente colectivo: requiere el diálogo entre equipos docentes, la escucha atenta a las experiencias estudiantiles, y la reflexión conjunta sobre nuestros supuestos implícitos. No puede ser tarea de especialistas externos ni decisión unilateral de gestión.

La estimación del trabajo autónomo no es un problema técnico a resolver, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prácticas y transformarlas en función de una universidad verdaderamente democrática.

Dimensiones Clave para una Estimación Situada

Estimar trabajo autónomo requiere considerar múltiples dimensiones que configuran el tiempo real de aprendizaje. Estas dimensiones son transversales: aplican tanto al diseño de un plan de estudios completo como a la planificación de cada materia específica.

1. Dimensión Epistémica: Complejidad Conceptual

La densidad conceptual no es neutral. Un texto teórico denso puede demandar tiempos muy diferentes según múltiples factores: si somos novatos o expertos en el campo disciplinar, si venimos de trayectorias educativas que nos familiarizaron con ciertos códigos académicos, si el idioma del texto es nuestro idioma académico de formación, si tenemos experiencia previa con los autores o las corrientes teóricas.

Un estudiante que ingresa a filosofía necesita tiempo no solo para comprender a Kant, sino para aprender qué significa leer filosóficamente. Un ingeniero que toma materias de gestión debe procesar simultáneamente contenidos y metodologías que le son ajenas. Un estudiante internacional debe navegar no solo la complejidad conceptual sino las particularidades del lenguaje académico local.

2. Perfil Estudiantil: Heterogeneidad como Norma

La diversidad estudiantil abarca múltiples dimensiones que interactúan de maneras complejas. Incluye diferencias socioeconómicas, pero también muchas otras: experiencia disciplinar (novatos vs. expertos en el campo), trayectorias educativas (primera generación universitaria, reingresos, transferencias), situación laboral (dedicación exclusiva, trabajo formal, informal, emprendimientos), responsabilidades de cuidado (hijos, adultos mayores, familiares), diversidad funcional (diferentes formas de procesar información), diversidad generacional (distintas relaciones con la tecnología y el conocimiento), diversidad cultural y lingüística.

3. Tipos de Producción Estudiantil

Cuando solicitamos una producción estudiantil, raramente nos detenemos a pensar en la complejidad temporal específica de lo que estamos pidiendo. Un ensayo no es lo mismo que un proyecto, una investigación no demanda los mismos procesos que una obra creativa. Cada formato implica ritmos cognitivos diferenciados, recursividades particulares, intensidades variables.

Una producción analítica como un ensayo requiere procesos recursivos: planificación, escritura, revisión, reescritura. El tiempo no es lineal sino espiralado. Una producción proyectual demanda integración de saberes, visión sistémica, iteraciones sucesivas hasta encontrar soluciones viables. Una investigación involucra formulación de problemas, diseño metodológico, recolección y análisis de datos, interpretación. Una producción creativa incluye exploración, experimentación, procesos no lineales donde el “error” es parte del camino.

4. Formato de la Actividad Curricular

El formato curricular donde se inscribe la producción modifica sustancialmente las demandas temporales. Una materia teórica que busca apropiación conceptual profunda establece un ritmo sostenido de lectura y reflexión. Un taller que privilegia la experimentación demanda tiempos de prueba, error y refinamiento. Un seminario que apunta a la problematización requiere procesos de indagación abiertos y recursivos.

El mismo ensayo demandará tiempos y procesos diferentes si se desarrolla en un espacio de introducción disciplinar (donde debemos enseñar simultáneamente el contenido y el género académico) o en uno de profundización (donde podemos presuponer ciertas competencias consolidadas).

5. Contribución a los Alcances del Título

La contribución específica que cada actividad hace a los alcances del título también modifica la ecuación temporal. Una materia que aporta centralmente a competencias nucleares del perfil profesional puede justificar demandas temporales diferentes que otra complementaria.

Pero cuidado: ¿esas jerarquías responden a necesidades formativas genuinas o a tradiciones académicas cristalizadas? ¿Los estudiantes reconocen y comparten estas jerarquías institucionales, o construyen sus propias valoraciones basadas en intereses, necesidades laborales, vínculos pedagógicos?

6. Progresión en la Carrera

La progresión en la trayectoria formativa complejiza todo. Un estudiante de primer año necesita más tiempo para los mismos procesos que uno avanzado: debe aprender simultáneamente contenidos y códigos académicos. Pero paradójicamente, el estudiante avanzado suele tener menos tiempo disponible: trabajos más demandantes, responsabilidades familiares, urgencias por graduarse.

Esta tensión entre mayor autonomía esperada y menor tiempo disponible en años avanzados es una de las paradojas más complejas del diseño curricular. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? ¿Asumimos que la experticia compensa la falta de tiempo? ¿O reconocemos que necesitamos repensar nuestras expectativas progresivas?

7. Modalidad como Dimensión Transversal

La modalidad —presencial, virtual, híbrida— reconfigura todas las demás dimensiones. No es una variable más sino una condición que modifica sustancialmente cómo operan todos los otros factores.

Un mismo contenido complejo demanda tiempos diferentes según la modalidad. En presencialidad, las dudas se resuelven inmediatamente. En virtualidad asincrónica, esa complejidad debe enfrentarse en soledad, con tiempos de espera para respuestas.

Metodologías: Diferenciando Niveles de Análisis

Las dimensiones son universales, pero las metodologías se diferencian según el nivel de análisis y el rol institucional.

Para Equipos de Diseño Curricular: Análisis Sistémico

Cuando un equipo se enfrenta a la revisión integral de un plan de estudios, la estimación del trabajo autónomo emerge como una ventana hacia los supuestos más profundos de la propuesta formativa.

El ejercicio comienza por una pregunta incómoda: ¿existe coherencia entre lo que prometemos formar (perfil de egreso) y lo que efectivamente demandamos en términos temporales? Muchas veces descubrimos que estamos pidiendo dedicación de tiempo completo para formar profesionales que trabajarán mientras estudian. La clave está en mapear no solo las horas sino las lógicas que operan en el diseño.

El análisis sistémico nos obliga a pensar la distribución temporal como arquitectura: ¿esta estructura sostiene o colapsa bajo el peso de las demandas reales? ¿Permite múltiples formas de transitarla o impone una única trayectoria posible?

Para Equipos Docentes: Análisis Granular

Objetivo: Estimación situada de cada actividad específica y ajustes por cohorte.

Metodología Estrella: Triangulación por Actividades

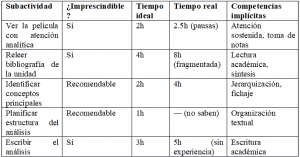

Principio: Descomponer cada actividad en sus subactividades específicas, visibilizando el trabajo invisible.

Proceso:

Paso 1: Mapeo exhaustivo de subactividades Tomar una actividad compleja (ej: “Analizar película X según conceptos de la Unidad 1”) y desglosarla:

Paso 2: Aplicación factores de ajuste situacional

Paso 3: Validación empírica integrada

Paso 4: Diseño de estrategias de equidad. No se trata de “bajar el nivel” sino de hacer explícito lo implícito:

-

Guías de lectura con preguntas orientadoras

-

Talleres previos sobre competencias requeridas

-

Cronogramas flexibles con entregas parciales

-

Recursos en múltiples formatos

La triangulación revela no solo cuánto tiempo demandan realmente nuestras actividades, sino también qué competencias estamos presuponiendo sin enseñar. Es una herramienta tanto de estimación como de reflexión pedagógica profunda.

Reflexiones Finales: Hacia Hipótesis de Trabajo Verdaderamente Democráticas

La estimación del trabajo autónomo no es un ejercicio técnico neutro: es un acto político que revela para quién pensamos la universidad. Cuando construimos la mejor hipótesis de trabajo posible, estamos reconociendo que entre el aula y la vida de nuestros estudiantes no hay un vacío a llenar con horas de estudio, sino existencias plenas que merecen consideración pedagógica.

No se trata de “facilitar” o reducir exigencias académicas. Se trata de ser honestos, precisos y empáticos en el diseño curricular. De reconocer que el tiempo es un recurso desigualmente distribuido y que nuestras decisiones pueden reproducir o cuestionar esas desigualdades.

La pregunta ya no es “¿cuántas horas doy clase?” sino “¿cuánto tiempo necesita realmente mi estudiante para aprender esto que considero fundamental?” Y esa pregunta solo puede responderse cuando reconocemos las condiciones reales en que nuestros estudiantes construyen conocimiento.

El SACAU nos invita a ser más reflexivos, más situados y más democráticos en nuestras prácticas curriculares. La oportunidad está abierta: construyamos juntos estimaciones que honren tanto la calidad académica como la justicia educativa.

¿Qué hipótesis de trabajo está construyendo tu institución? ¿Qué voces están participando en esa construcción?

La construcción de hipótesis de trabajo situadas es necesariamente colectiva. Compartamos experiencias, tensiones y hallazgos para enriquecer mutuamente nuestras prácticas.

AUTORA: Natalia Doulián.