Resumen

En un contexto donde la educación universitaria pública y gratuita, o más precisamente, su financiamiento vuelve a estar en el centro de los debates, y donde uno de los argumentos se centran en mostrar las bajas tasas de egreso de estudiantes, este trabajo, se vuelve una pregunta respecto de los efectos que posee la experiencia universitaria en relación a las trayectorias de estudiantes que ingresaron y permanecieron durante un período considerable de tiempo en la universidad pero que aún no han concluido sus estudios universitarios. En este trabajo en particular, se realiza un repaso por una serie de trabajos que indagan acerca de los motivos por los cuáles los estudiantes interrumpen sus estudios universitarios y ensayan respuestas diversas como explicación posible.

Como se podrá observar, las políticas educativas orientadas al sostenimiento de las trayectorias se orientan en gran parte al compensar los déficit socio-económicos y también culturales de los sujetos pedagógicos, pero poco se encuentra respecto de la pregunta por la pedagogía universitaria.

Nos interesa visibilizar que las trayectorias se sostienen colectivamente, frente a un contexto social que alienta las construcciones individuales, como opuestas a los proyectos colectivos.

En el presente artículo trabajaremos con autores que detallan y dan cuenta del contexto que denominamos como hiperindividualista signado por transformaciones sociales, económicas y culturales que en los últimos años reconfiguraron prácticas y modos de estar, de ser y de relacionarnos no solo a nivel local, sino mundialmente. La incorporación de nuevas tecnologías y la mediación de ellas aparece como un eje central en la construcción de estas nuevas subjetividades, nuevo ethos o nueva psique, en términos de Sadin (2020).

Asimismo nos interesa incorporar los aportes de Dubet (2020) quien sostiene que vivimos en una “época de las pasiones tristes”, caracterizada por el individualismo, la soledad y la pérdida de sentido colectivo. Examinando cómo esta situación afecta a los sujetos, cuyas vidas se ven marcadas por la incertidumbre y el desencanto. Finalmente, tomamos los aportes de Berardi (2022), quien analiza las transformaciones sociales post pandemia, refiriéndose a la emergencia de lo que él denomina como tercer inconsciente.

El presente artículo pretende así ser una reflexión teórica a partir de una investigación incipiente, y presentar algunas preguntas e interpelarnos hacia posibles propuestas como estrategias para la construcción colectiva de respuestas al interior de la universidad.

Introducción

En un contexto donde la educación universitaria pública y gratuita, o más precisamente, donde su financiamiento vuelve a estar en el centro de los debates, y donde uno de los argumentos se centran en mostrar las bajas tasas de egreso de estudiantes, creemos fundamental volver a la pregunta respecto de los efectos que posee la experiencia universitaria en relación a las trayectorias de estudiantes que ingresaron y permanecieron durante un período considerable de tiempo en la universidad pero que aún no han concluido sus estudios universitarios.

Entendemos que resulta fundamental preguntar por lo que sí aconteció en la vida de esta población estudiantil durante el período de vida en que transitó la experiencia universitaria, por el modo en que afecta la experiencia en relación a las formas de concebir la construcción de conocimientos, en la relación a la vida en común, es decir, respecto de sus formas de pensar lo político, y también el modo en que el paso por la universidad afectó sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

La hipótesis que guía nuestra indagación es que el tránsito por la universidad transforma de diversos modos la vida de las personas, de sus familias y del territorio. Y que esa transformación es positiva aún sin el título como única recompensa.

De hecho, hace unos días, el sábado 12 de Octubre, el Presidente Milei decía en su discurso: “La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Si los que defienden las universidades realmente creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento. En vez de defender una universidad para ricos, defenderían una educación inicial para todos. Además, podrían permitir que se audite, porque aquí no está en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita; no está en discusión, no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y, bajo cualquier consigna, siempre robar está mal”.

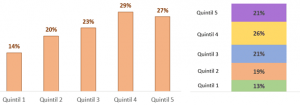

¿Cuánto de verdad hay en esos enunciados? Siguiendo la nota escrita por Juan Manuel Telechea1, es posible señalar que es falso decir que la universidad pública solo sea para los hijos de los de clase alta o media alta de Argentina. El siguiente gráfico muestra jóvenes de 0 a 26 años que accedieron a la universidad pública en el primer trimestre del 2024, según el quintil al que pertenece (cada quintil representa un 20% de la población).

Cuadro 1: Fuente Encuesta Permanente de Hogares

De aquí se desprende que el 14% de los jóvenes del quintil (es decir, del 20% de menores ingresos) accede a la universidad, porcentaje que asciende al 23 si tomamos al quintil 3 (que representaría la clase media baja). Además, como pueden ver, la diferencia con los quintiles 4 y 5 (que representan la clase media alta y la alta) no es tan significativa.

Por su parte, y acudiendo al trabajo realizado por Adrogué, Catri, Nistal, Volman (2022) de la ONG “Argentinos por la educación” es posible argüir desde una perspectiva economicista de la educación que “Ante un aumento de 1 año de educación los ingresos aumentan, en promedio, 10%”.

Los autores señalan que desde la economía de la educación se han interesado históricamente por los efectos que genera la formación de las personas, pensando en clave de los beneficios sociales como privados. En este sentido se preguntan si la educación puede ser vista como una inversión. A través de una serie de indicadores, el artículo demuestra que, a mayor nivel educativo, mejoran las probabilidades de obtener mayores ingresos, y también de obtener mejores empleos.

Uno de los enfoques utilizados se utiliza para saber cuál es el efecto de un año adicional de educación en los ingresos de las personas, es el de los retornos marginales de la educación. En este sentido, al utilizar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares se puede estimar cuánto aumenta porcentualmente el salario hora ante un año adicional de educación.

Esta introducción pretende por un lado comenzar a desmantelar a través de datos una falacia, desde donde se señala que el hecho de que los sectores populares ingresen a la universidad no produce movilidad social o que estos financian la universidad a las clases sociales más altas.

Por otro lado, y a contramano de las miradas que miden el éxito de una trayectoria por los tiempos en que se ingresa y se egresa, este trabajo parte del supuesto, de que, para ciertos sectores, el solo hecho de ingresar en una institución universitaria, ya implica una diferencia en sus historias personales y familiares, pero también que los efectos de ese ingreso y esa permanencia pueden mostrar las consecuencias de una política educativa en términos de las mejoras en las condiciones de vida de esa población.

Las bajas tasas de terminalidad son señaladas por algunos autores como un problema de inequidad, donde la pertenencia de clase parece ir definiendo las trayectorias de las y los estudiantes. En este sentido, estos trabajos apelan a índices que muestran la relación entre clase de pertenencia y posibilidades de egreso. Tal como señalan Haberfeld, Marquina y Morresi (2018) “De acuerdo con la literatura especializada, los problemas de los sectores bajos y medios-bajos para transitar por las aulas universitarias tienen su raíz en que, en ese grupo, hay una mayor presencia de “dificultades académicas” (Tinto 1993; Donoso y Schiefelbein 2007, citado en Haberfeld, Marquina y Morresi (2018). En esta noción se incluyen distintas cuestiones relacionadas con las dificultades para realizar tareas vinculadas al proceso de aprendizaje (que van desde la capacidad de leer y comprender un texto hasta la habilidad para organizar horas dedicadas al estudio).

El concepto de “capital cultural”, acuñado por Pierre Bourdeau, sirve para explicar aquello que acontece con las y los estudiantes respecto de las dificultades para llevar adelante una trayectoria académica fluida. Desde una perspectiva de enseñanza tradicional, las habilidades comprendidas por las clases privilegiadas son presupuestas, entonces, no son objetos de enseñanza. No obstante, este problema es atribuido al estudiante o sus condiciones de vida, en vez de problematizar las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Además de que este tipo de argumentos centran las preocupaciones en el sujeto pedagógico como único responsable de su propia trayectoria.

Entre los argumentos que se esgrimen respecto de los elementos que intervienen en el abandono estudiantil se mencionan factores externos, tales como la mala preparación con la que los y las estudiantes provienen de la educación media. Cuando la mirada se posa en lo interno, se tiende a responsabilizar a los docentes, sus prácticas de enseñanza y la mirada elitista que tienen sobre la enseñanza (Haberfeld, Marquina y Morresi, 2018). Se parte además de miradas estigmatizantes de los estudiantes, sospechosos de no contar con saberes “suficientes” y portadores de vacancias.

Altas tasas de ingreso, bajas tasas de egreso, abandono de carreras (especialmente en los dos primeros años), permanencia prolongada en la carrera son algunos de los problemas con los que nos encontramos al mirar las trayectorias de los estudiantes, y los argumentos que se construyen para explicarlos. Acá nos preguntamos especialmente por aquellos que interrumpieron sus estudios hace algunos años.

Argentina, altas tasas de ingreso, bajas tasas de egreso ¿Por qué?

Según Ana María Ezcurra (2011), la masificación de la educación superior en el mundo constituye desde hace cuatro décadas una tendencia “estructural, nuclear y global” (2011:12), que indica el ingreso de franjas sociales antes excluidas (2011: 16). América Latina comparte esta tendencia, aun cuando existe una acentuada desigualdad intrarregional, entre diferentes países. Sin embargo, el stock de egresados con respecto a los ingresantes indican un abandono relevante, que para el caso de Argentina alcanza al 11, 1 % (2011:14). Las altas tasas de deserción dan cuenta de otra tendencia estructural clave: se trata de una inclusión excluyente (2011: 17).

Esto implica, según la autora, que la expansión de la matrícula no ha significado la resolución de desigualdades sociales persistentes, afectando especialmente a los estudiantes de las franjas socioeconómicas más desfavorecidas (2011: 22). Toda una serie de factores convergentes acentúan el riesgo a desertar sobre todo en los estudiantes de primera generación, quienes en la mayoría de los casos además dedican tiempo parcial a los estudios por obligaciones familiares, de cuidado, o laborales, retrasan su ingreso al ciclo postsecundario, Es así que un escenario de mayor inclusión está tensionado por las bajas tasas de egreso, el desgranamiento de las cohortes y el alargamiento de las trayectorias estudiantiles. Estas problemáticas han cobrado centralidad en la agenda de políticas universitarias en épocas recientes, tanto a nivel de las políticas públicas e institucionales como de la investigación educativa.

En efecto, la incorporación de franjas de la población tradicionalmente excluidas del nivel universitario, posibilitada por la ampliación del acceso, ha estado condicionada por situaciones de desigualdad socio-educativa que han configurado un escenario de inclusión estratificada (Ezcurra, 2019).

La gran pregunta se relaciona con las “causas” que provocan el abandono de los estudios universitarios. Para algunos autores y autoras las causas de este fenómeno están asociadas, en el plano estructural, con los condicionamientos socioeconómicos de las trayectorias educativas, fenómeno especialmente visible en la población de estudiantes que son primera generación de sus familias en asistir a la universidad. Desde otras perspectivas se toman en cuenta aspectos organizacionales, asociadas a las políticas de las instituciones, sus formatos organizativos y las prácticas de enseñanza de los docentes. En esta línea se destaca la incidencia de las estructuras académicas de las universidades, heredadas del modelo tradicional de universidad. Esta perspectiva pone de manifiesto que las trayectorias formativas de las nuevas y heterogéneas cohortes de estudiantes universitarios, que algunos autores denominan como “recién llegadas/os”, enfrentan un doble desafío. Por un lado, se les demanda la adopción de un conjunto de saberes propio de un nivel de estudios que su familia de origen no posee y que, por lo tanto, no pudo transmitirles. Por otro lado, deben adaptarse a un modelo tradicional que desconoce sus necesidades y que presupone el desarrollo de una trayectoria académica “ideal” o “teórica”, apegada a la organización de los planes de estudio y que no suele considerar el tiempo de estudio del estudiante.

En este sentido, si bien diversas investigaciones parecen mostrar la relación entre nivel socioeconómico de las y los estudiantes y los efectos de discontinuidad que eso parece imprimir a sus trayectorias, también existen investigaciones que ponen el acento en las políticas, las pedagogías y las prácticas de enseñanza. Estas investigaciones, en un intento por desnaturalizar la propuesta universitaria, ponen de relieve que el modelo tradicional de universidad tiene un origen social burgués y que los sujetos que ahora ingresan no pueden ser concebidos ni sus trayectos ser interpretados desde las claves de antaño.

No obstante, desde la matriz universitaria tradicional no solo se parece desconocer quienes son los nuevos sujetos que llegan, sino que también parecen suponer una cierta idea de trayectoria académica “ideal” o “teórica”. El nudo problemático, señala Terigi (2010), es pensar las trayectorias estudiantiles en términos ideales, desestimando los recorridos reales –historias de vida, intereses, etc.-. Tal como señalan Nicastro y Greco (2009) las concepciones desde las cuales tradicionalmente se han pensado las trayectorias, nos hablan de puntos de partida y de llegada, de formas específicas y unidireccionales de transitarlas. Concepciones que desde una matriz educativa –homogeneizante, totalizadora y fundamentalmente predeterminada- anula a los sujetos, sus historias personales, familiares y culturales. Concepciones profundamente deshistorizantes, desde donde cualquier diferencia respecto de lo que se espera como normal, puede ser traducido como deficiencia.

En resumen, tal como se ha señalado, las formas que adopte una trayectoria estudiantil, puede ser concebida desde dos perspectivas claramente contrapuestas: como la resultante de una responsabilidad individual de los sujetos, o como el resultante del complejo entramado que existe entre la historia de un estudiante y las características de las instituciones por las cuales transita. Desde esta última perspectiva se aparece como fundamental desestimar los análisis que centran en los sujetos la responsabilidad del éxito o el fracaso en la universidad para poner en el centro del análisis las formas en que las instituciones definen a los sujetos que reciben y sus trayectorias, así como comprender las políticas que les destinan, las propuestas pedagógicas y de enseñanza que se les ofrecen y cómo ello promueve u obtura las posibilidad de sostenimiento de las trayectorias de las y los estudiantes.

Algunas de las preguntas que se desprenden de esta introducción son: ¿Qué tipo de políticas nacionales universitarias se ponen en juego para contribuir al sostenimiento de las trayectorias de las y los estudiantes? ¿Qué capacidad tangible han tenido las universidades territorializadas para aportar modelos organizacionales de matriz inclusiva y qué tipo de políticas institucionales han podido desplegar para promover no el acceso de poblaciones históricamente excluidas de la educación superior universitaria, y su retención? ¿Cómo se despliega este posicionamiento en términos de políticas institucionales y prácticas de enseñanza?

Algunos puntos de partida para comprender el abandono universitario

En Argentina, un informe de la Secretaria de Políticas Universitarias señala que para el año 2021, solamente el 27,7% de las/os egresadas/os de carreras de grado lo hace en el tiempo teórico esperado para una determinada carrera. Por otra parte, según un informe del Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias (2020) durante el período 2018-2019 se verifica que, del total de estudiantes universitarios, la mayoría son mujeres, que son también las que más se inscriben en el nivel superior universitario para iniciar sus carreras y que son las que más egresan. No obstante, al realizar un análisis por tipo de carrera, se observa que en algunos campos disciplinares – especialmente en el de las ciencias aplicadas- la presencia de mujeres es aún escasa. La presencia de mujeres se destaca especialmente en áreas de salud y en las ciencias humanas, donde las egresadas mujeres de las carreras de grado representan el 77,1%.

En un trabajo realizado en 2015 por García y Adrogué, denominado “Abandono universitario: dimensión, factores asociados y desafíos para la política pública” se señala que Argentina, aun teniendo un acceso irrestricto a la universidad, tiene altas tasas de abandono. En este sentido y tomando como fuente de información la Encuesta Permanente de Hogares, el artículo analiza la tasa global de abandono según el nivel socioeconómico del hogar, el género y la región de residencia. Asimismo, se analizan los factores asociados con la probabilidad de abandonar los estudios. Se concluye que, en el 2013, el 38% de los jóvenes que tenían al momento de la encuesta entre 18 y 30 años abandonaron la educación universitaria, donde tiene especial relevancia el nivel socioeconómico, el género y la región de residencia. Se encuentra además que la probabilidad de abandonar es mayor entre los varones, los que trabajan, los que habitan en hogares de menor ingreso per cápita familiar y clima educativo y varía además según la región de residencia.

García de Fanelli y Adrogué toman como referencia un trabajo de Vincent Tinto (2012) quien introduce la distinción entre “retención” y “persistencia” respecto de la problemática del abandono universitario. Por retención se hace referencia a la tasa de retención y egreso de una institución determinada, mientras que el concepto de persistencia refiere a la acción del individuo de proseguir estudios de educación superior hasta su posterior graduación, pero analizando esta cuestión desde el plano de la educación superior como un todo y no de una institución en particular.

Esta distinción no es menor para el análisis pues la perspectiva sistémica puede vislumbrar recorridos estudiantiles, y tasas de egreso, que no se podrían observar mirando solo una institución.

El problema que encontramos en este tipo de análisis es que el abandono aparece fundamentalmente a factores de tipo individual o familiar, ocultando el papel de lo pedagógico, es decir, de las propuestas de enseñanza y de acompañamiento a las trayectorias que puede ofrecer una universidad.

Según Garcia de Fanelli y Broto (2023) en las últimas dos décadas, las universidades nacionales han atravesado períodos de crecimiento casi constante, con períodos de moderada y mayor expansión, especialmente a partir del 2014. Desde ese período se produjo la creación de diversas instituciones universitarias, especialmente en el Conurbano Bonaerense, a la vez que aumentaron las tasas de graduación en el nivel medio y de adultos, y se crearon las Becas Progresar que incluía a este sector. Estos dos últimos elementos provocaron ciertas condiciones que posibilitaron el ingreso de estudiantes al nivel universitario.

Asimismo, se señala que la población que ingresa a las universidades más jóvenes se acerca cada vez más a la edad promedio. Es especialmente en las universidades noveles del conurbano, que un alto porcentaje de los y las ingresantes suelen superar los 25 años.

En dicho trabajo Garcia de Fanelli y Broto analizan en qué medida los fondos estatales acompañaron los procesos de expansión tanto de la demanda social por la educación universitaria como de la oferta institucional, se señala que la inversión que se realizó desde el sector público, medida por el PBI destinado a la educación superior, se elevó especialmente en segunda mitad de la primera década del 2000 “cuando la Argentina, al igual que otros países de América Latina, fue favorecida por la elevación del precio de sus commodities (materias primas) en el mercado internacional”. De ahí en más, la inversión en este sector de la educación se ceñiría a los vaivenes de la economía argentina, aunque la pregunta que se hacen las autoras se relaciona con el impacto de la inversión en términos de la calidad educativa, teniendo en cuenta para ello, dos indicadores claves: el gasto por alumno y el nivel de los salarios docentes.

Respecto del sujeto alumno, se afirma que la reducción del gasto desde 2018, se relaciona con la reducción real del presupuesto destinado al sector, así como por la ampliación de la matrícula que acompañó la ampliación de la oferta.

Durante el período analizado por los autores, también se verificó de qué modo evolucionaron los cargos docentes. Respecto de ello se señala que los mismos mostraron un incremento anual promedio superior respecto de la dinámica de crecimiento de la matrícula de estudiantes. Lo que aumentó fueron especialmente las dedicaciones simples en detrimentos de las dedicaciones exclusivas. Este último tipo de dedicación aumentó particularmente en las universidades creadas en los años 90. Respecto del salario real docente, se verifica que el salario real docente creció hasta el 2011 y que a partir del año 2015 comienza a perder poder adquisitivo. Para las autoras, el análisis de ambos indicadores, gasto por alumno y nivel del salario docente, revela los retos a enfrentar para garantizar una enseñanza con calidad en las universidades nacionales.

Este escenario merece ser interpretado en el marco de un contexto signado por un incremento en el acceso, con el ingreso de estudiantes que son la primera generación de estudiantes universitarios en sus familias pero con tasas de egreso notablemente bajas. Este problema requiere de políticas que acompañen a las trayectorias educativas, donde las becas, en un contexto de recorte del presupuesto universitario, no parecen ser suficientes como atenuante del abandono académico. Nos resulta por lo tanto necesario pensar otras políticas públicas de acompañamiento a las trayectorias, más integrales y sobre todo que logren romper con enfoques individuales.

Sentidos y significados en torno de ser estudiantes en las universidades situadas en el Conurbano Bonaerense. Algunas Investigaciones

En un trabajo realizado por Colabella y Vargas (2013) en el que se preguntan por el impacto de la creación de la UNAJ, las autoras indagan específicamente el impacto que tiene la creación de una política educativa orientada a la inclusión de los sectores populares, en los y las estudiantes.

A partir de la realización de un trabajo de tipo etnográfico se indaga, por un lado, en cuáles son las estrategias centrales entre aquellos que transitan con éxito la vida universitaria; por otro lado, se detalla cuáles son los principales escollos que impiden la prosecución de los estudios entre aquellos que abandonan.

Lo que encuentran las investigadoras es que la principal motivación para decidir ingresar y continuar una carrera universitaria era la rápida salida laboral, aunque no obstante se comenzaron a vislumbrar una multiplicidad de razones diferentes y más significativas, a la que imaginamos como principal motivación para elegir la carrera. La “vocación” y la “realización personal” aparecía en los relatos con un peso bastante importante a la hora de decidirse a entrar a la universidad y en la elección de la carrera: “esto es para mí”, “esto es lo que quiero hacer”, “me veo trabajando de esto”, fueron las expresiones que recogieron las investigadoras en ese sentido. Es interesante que la elección de las carreras también está relacionada con la influencia de la familia.

Finalmente las autoras destacan dos cuestiones que pueden ser relevantes a los fines de esta investigación. La primera está relacionada con el efecto que se produce en las redes barriales, vecinales y familiares en términos de jerarquización a partir de que los estudiantes ingresan a la universidad. Ser estudiantes universitarios los ubica en otro lugar en las redes sociales más cercanas.

La etnografía de estas autoras resulta interesante porque rescata sentidos y motivaciones diversos, heterogéneos, más allá de lo económico como explicación siempre asociada a las clases populares, poniéndo énfasis en la multiplicidad de sentidos que adquiere para quienes estudian su paso por la universidad.

Acerca de las diversas políticas educativas orientadas al acompañamiento de las trayectorias educativas

Entre las medidas tomadas en relación al sostenimiento de las trayectorias se encuentran aquellas dirigidas a compensar el déficit socio económico de las y los estudiantes a través de la implementación de becas. Siguiendo en análisis de Haberfeld, Marquina y Morresi (2018) se podría catalogar las becas otorgadas por los diversos niveles del sistema universitario como: a) Becas de auxilio financiero; b) Becas de estudio o investigación y c) Becas-contratos

- a) Becas de auxilio financiero

Son aquellas que por lo general tienen como contraprestación la regularidad de los alumnos, y donde la adjudicación se encuentra íntimamente relacionada con los ingresos familiares de la o el estudiante.

Las instituciones universitarias suelen destinar parte de sus presupuestos a este tipo de becas. Asimismo, desde el nivel macro del sistema universitario en el año 1996 se implementó el programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU). Un programa que fue creciendo en las décadas siguientes. Paralelamente se crearon otros programas de Becas, como las TIC y las Becas Bicentenario y en 2014 se creó el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años para que puedan completar sus estudios de cualquier nivel.

- b) Becas de estudio o investigación

Este tipo de becas suelen ser muy reducidas y poseen un carácter marcadamente selectivo. Se trata por lo general de un estipendio de dinero destinado a financiar la participación de las y los estudiantes en diversas instancias de investigación o sencillamente para que puedan dedicarse de manera exclusiva al estudio. Las instituciones suelen destinar también una parte de su presupuesto a este tipo de becas.

Un ejemplo de ellas son las Becas CIN, que otorgadas en el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las Universidades Nacionales”, tienen como objetivo “estimular las vocaciones científicas” desde el 2008. Estas becas están destinadas a fortalecer las prácticas de investigación por parte de las y los estudiantes.

- c) Becas-contratos

Refiere a un tipo de beca donde los estudiantes realizan diversos tipos de tareas que no están relacionadas con su formación profesional. Pueden ser tareas relacionadas con actividades administrativas, participación en tareas de investigación o extensión territorial, etc.

A continuación se describen otras políticas orientadas al sostenimiento de las trayectorias estudiantiles.

Políticas curriculares que afectan a las trayectorias estudiantiles

Asimismo, una política novedosa en términos del acompañamiento a las trayectorias se relaciona con la implementación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA). Este es un sistema al cual las universidades se adhieren voluntariamente, donde las mismas reconocen mutuamente los trayectos estudiantiles tales como tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas, u otras experiencias formativas. Esta propuesta se propone generar alternativas de formación para estudiantes de diferentes universidades, pero que están cursando carreras afines, y que quieran experimentar el hecho de estudiar en otra universidad. Esta iniciativa sería una alternativa a la presentación de materias equivalentes

Con esta iniciativa la SPU se propone generar corredores de formación para los estudiantes universitarios que posibiliten el tránsito por el sistema y la graduación aprovechando la diversidad de carreras afines, y de perfiles dentro de las mismas carreras, profundizando la experiencia de formación.

En el marco de esta iniciativa se crea una unidad de medida denominada RTF, equivalente a 27 – 30 horas de trabajo del estudiante para el cumplimiento de los requisitos curriculares. Estas unidades, como parte de un acuerdo institucional previo entre instituciones- permite que el estudiante pueda circular entre una u otra institución hasta decidir dónde querer graduarse

La implementación de los RTF se encuentra orientado a la resolución de problemas relacionados con ciertas lógicas de diseño de los curriculums así como administrativas en cuanto a los cambios de carreras y/o instituciones a los largo y ancho del país.

¿Qué pueden las políticas universitarias en términos de la retención de los y las estudiantes?¿Cómo sostener trayectorias educativas en un contexto de fragmentación social creciente? Y en ese contexto: ¿Es el acceso a la universidad una forma de justicia o de lucha contra la desigualdad?

Para comenzar y siguiendo los planteos de Dubet (2020) cabe la pregunta acerca de ¿Qué es hoy la desigualdad? En “La época de las pasiones tristes” el autor se mantiene inmerso en algunas de sus preocupaciones habituales tales como la indagación respecto de los nuevos modos de desigualdad, las injusticias, sus apropiaciones y respuestas por parte de los sujetos.

Para este teórico, en la modernidad las clases sociales han operado como ordenadoras para el análisis de lo social. En función de las clases se organizaron históricamente los partidos políticos, los sindicatos, entre otras formas organizacionales en pos de la movilización colectiva. El trabajo asalariado ordenaba la realidad de los sujetos, desde el nacimiento hasta la jubilación. Para Dubet (2020) ese esquema se encuentra hoy en crisis.

La desigualdad tal como fue percibida en el marco de las sociedades industriales para dar paso a la constatación de que hoy hay múltiples formas de percibir esa desigualdad.

Para Dubet hoy existe una multiplicidad de puntos de vista, de formas de vivenciar el mundo y sus vínculos, la subjetividad como parámetro de lo bueno y lo malo, se hace cada vez más clara. Existe para este autor una especie de “desestandarización de las trayectorias” (p. 29) lo que implica una multiplicidad de recorridos posibles en la vida de una persona: recorridos laborales, afectivos, ideológicos. Desde esta perspectiva la distinción entre la pertenencia a una clase u otra ya no opera como el factor decisivo, quizá ni siquiera como un factor relevante.

Afirma el autor (Dubet 2020) que hay un deslizamiento gradual de la desigualdad de las posiciones sociales a la sospecha de la desigualdad de los individuos, que se sienten más responsables de las desigualdades que los afectan en la medida que se perciben como libres e iguales en derecho. Las desigualdades multiplicadas e individualizadas nunca se inscriben en grandes relatos, capaces de darles sentido, señalar sus causas y sus responsables y esbozar proyectos para combatirlas. Pruebas singulares e íntimas se presentan disociadas de los marcos sociales y políticos que las explicaban, y brindaban así razones para luchar juntos, otorgando consuelo y perspectiva.

Según Dubet (2020) la distancia entre las pruebas individuales y las apuestas colectivas abre las puertas al resentimiento, la frustraciones, a veces el odio a los demás para evitar el desprecio de uno mismo. Se genera indignación, pero por el momento estas indignaciones no se transforman en movimientos sociales, ni programas políticos.

Siguiendo los aportes de Sadin (2022) nos preguntamos respecto de qué puede significar para los estudiantes que asisten a las universidades del Conurbano, el ingreso al mundo universitario: ¿Es acaso visto como una oportunidad para mejorar su situación socioeconómica? ¿Tiene que ver con las posibilidades que podría tener en el mundo laboral luego? ¿Responde a una necesidad de formación social y política habilitada por un mundo de relaciones institucionales? ¿Se reconoce a la universidad como un proyecto político? ¿Tiene que ver con la valoración social del mundo universitario?

Sadin (2022) en La era del individuo tirano nos señala que en los últimos años asistimos a la época donde reina la singularización de uno mismo en el contexto de una ruptura con el lazo común.

La crisis del mundo fabril y la consecuente ruptura de la solidaridad de los lazos sociales, así como la crisis de modelos políticos que se proponían en el marco del mundo moderno (socialismo, capitalismo, etc.) provocó la falta de la creencia en la política. En los años 90´, se da la emergencia de uno mismo ante el orden común. Se refuerza la lógica del management, del emprendedurismo, se produce una proliferación de celebridades. El neoliberalismo se ha convertido desde hace más de medio siglo en el credo predominante en la mayor parte de los países dando lugar al recrudecimiento de las desigualdades, de la precariedad, con un profundo retroceso del estado de bienestar, y una ruptura del principio de solidaridad. Según nos dice Sadin:

“El proyecto político del individualismo liberal que, dos siglos antes, había aspirado a la liberación de los seres humanos, ahora se había transformado definitivamente en otro ethos: el de la búsqueda desenfrenada de la singularización de uno mismo con la única finalidad de desmarcarse de la masa, una búsqueda que ahora se veía como la ventaja competitiva determinante” (Sadin, 2022, pág. 23).

Es en este contexto que nuestros estudiantes deciden emprender sus carreras universitarias ¿Qué puede entonces significar este acto en las trayectorias de nuestros estudiantes?

Asistimos a una época donde proliferan los diversos discursos que quizá nada tengan que ver con lo real, en el medio de una creciente desorientación colectiva: fakenews, infox, nociones de postverdad constituyen lo que este autor denomina “nuevo régimen de opinión”.

Ligado a este escenario se produce la emergencia de internet, del teléfono móvil, de Google en 1998, de blogs y de las redes sociales. La llegada del Smartphone significó la posibilidad de mostrar a los sujetos como gozando de una forma de liviandad de la existencia personal y de una independencia que aumentaba sin descanso.

Asistimos a una época en la que el individuo se imagina a sí mismo como beneficiario de este repentino aumento de poder. Ligado a ello aparece la práctica de la expresividad, como la posibilidad de narrarse a sí mismo, el “yo” representa la fuente primera de la verdad.

Como desenlace de este panorama, estamos inmersos en una época donde parecemos carecer de instancias representativas, con la desilusión y amargura como síntomas de una imposibilidad de apuesta a un proyecto colectivo. Nos encontramos ante la era del “individuo tirano”, una figura que representa la desaparición progresiva de todo proyecto común.

Finalmente aparece la idea de qué implica la idea de progreso de una nación de la mano de Nussbaum (2010) en el marco de una sociedad donde se acrecientan las desigualdades y donde las democracias parecen endebles. Este autor trabaja desde el concepto de desarrollo humano al que define como

“las oportunidades o “capacidades” que posee cada persona en ciertas esferas centrales que abarcan desde la vida, la salud y la integridad física hasta la libertad política, la participación política y la educación. Este modelo de desarrollo reconoce que todas las personas gozan de una dignidad humana inalienable y que ésta debe ser respetada por las leyes y las instituciones. Toda nación mínimamente decente debería aceptar que sus ciudadanos están dotados de ciertos derechos, en esas esferas y en otras, y debería elaborar estrategias para que superen determinados umbrales de oportunidad en cada una de ellas” (Nussbaum, 2010, pág.47).

Por su parte, Berardi (2022) sostiene que asistimos a un momento ambiguo, de doble filo, ente el futuro utópico de la liberación del deseo y el futuro distópico del capitalismo neoliberal, donde el deseo es celebrado como un impulso al consumo, la competencia y el crecimiento económico, mientras que el placer es constantemente postergado, la aceleración del flujo de información ha sobrecargado la capacidad de atención humana posponiendo para siempre la posibilidad del placer que terminó por volverse inalcanzable.

Este régimen social llevó a la configuración de un nuevo régimen psicopatológico según el autor, el cual ha caracterizado las últimas décadas: La era del pánico, la depresión y en última instancia la psicosis. Pánico quiere decir, para Berardi (2022) percepción en de un exceso de posibilidad o intuición de una cantidad de placer inaccesible. Una persona entra en pánico porque se ve expuesta a un exceso de placer que no puede experimentar realmente. Así la psicopatología del semiocapitalismo está marcada por la ansiedad, los trastornos de la atención y el pánico.

La intensidad del ritmo social y emocional se vuelve insoportable y la única manera de escapar del sufrimiento es cercenar el vínculo con el deseo y en consecuencia el vínculo deseante con la realidad. A este proceso Berardi (2022) lo denomina como tercer inconsciente, y manifiesta que no sabemos con exactitud en qué dirección se extenderá el paisaje mental, ni qué tipo de evoluciones provocará la reciente la pandemia del covid 19, al converger con un colapso económico y social generalizado.

Berardi (2022) se refiere a la era del tercer inconsciente con un futuro abierto que será moldeado por nuestra conciencia por nuestra acción política, por nuestra imaginación poética y por la actividad terapéutica que seamos capaces de desarrollar durante esta transición (p. 16).

Algunas conclusiones iniciales

De esta primera aproximación a trabajos que abordan el tema del abandono universitario, podemos señalar que más que mirar la interrupción de una trayectoria educativa, especialmente haciendo referencia a aquellas que transitan las universidades situadas en el conurbano, donde un alto porcentaje de estudiantes es la primera generación en ingresar a la universidad, sería posible mirar el valor agregado que el paso por la universidad sí trajo: qué nuevos saberes, qué nuevas oportunidades laborales, qué sentidos políticos y sociales se forjaron a contramano de un mundo atravesado por lógicas individualistas y saberes de dudosa procedencia.

Cuando la pregunta es qué se hace en términos de políticas educativas para el nivel superior y qué decisiones toman las instituciones en términos de acompañamiento de las trayectorias lo que se verifica es una lógica donde predomina la mirada de compensación: compensar lo que el estudiante no trae, ya sea en términos económicos, en términos “culturales”.

Son pocas las políticas orientadas a la promoción de la investigación y por lo general se encuentran atravesadas por lógicas meritocráticas. La pregunta por aquello que puede hacer la institución de distinto, es decir, la pregunta por la pedagogía universitaria suele quedar por momentos ausente o vacante. También las condiciones en la que se ejerce actualmente la enseñanza.

Nos preguntamos a partir de este breve recorrido teórico por los nuevos contextos en que estas trayectorias se despliegan, de qué modos construir caminos colectivos y recuperar los lazos sociales. De qué manera la universidad participará en esa construcción; Cómo visibilizar y darle valor a las trayectorias como procesos colectivos que transforman positivamente las biografías de los y las estudiantes, y volver a creer en la intervención de un Estado presente y fuerte que pueda regular y atenuar los males de un capitalismo que genera cada día más desigualdad, más sufrimiento y más excluidos, pasando de una lógica individual a pensar en el progreso como bienestar común.

Tenemos como desafío por delante, construir una mirada que encuentre en las instituciones del estado, en las organizaciones sociales, y en la grupalidad respuestas a esas desigualdades, a partir de los ideales de la justicia social, contra la crueldad y desde vínculos solidarios entre nosotras/nosotros y con los otros. Nos queda revisar el rol de la universidad en esa reconstrucción social. Y visibilizar prácticas solidarias, acciones concretas y minúsculas que sostienen la vida, las biografías y las trayectorias en los territorios del conurbano.

1Véase “La movilidad social impulsada por la universidad: mito o realidad”. Nota publicada en https://cenital.com/la-movilidad-social-impulsada-por-la-universidad-mito-o-realidad/. 16 de Octubre de 2024

AUTORAS: Julia Lucas y Nahue Luna

¿Cómo citar? Lucas, Julia y Luna Nahue. (2024).

Los que abandonan ¿No tienen premio? Reflexiones y discusiones en torno a trayectorias interrumpidas en la universidad. En: Revista Pueblo N°18/Año VII /Noviembre 2024/UNAJ

[https://pueblo.unaj.edu.ar/]

Bibliografía

Colabella M. y Vargas P. (2013). La Jauretche. Una universidad popular en la trama del sur del Gran Buenos Aires.CLACSO.

Berardi, F. (2022) El tercer inconsciente. La psicoesfera en la época viral. Caja Negra Editora.

Dubet, François. La época de las pasiones tristes. Buenos Aires (Argentina): Siglo Veintiuno Editores, 2020.

Ezcurra, A. M. (2019). Derecho a la educación. Expansión y desigualdad: Tendencias y políticas en Argentina y América Latina. UNTREF

Ezcurra, Ana M. (2011): Igualdad en educación superior. Un desafío mundial (Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento).

Ezcurra, Ana María (2011), Igualdad en la educación superior. Un desafío mundial, Buenos Aires: IEC – Universidad Nacional de General Sarmiento

García de Fanelli, A. y Broto, A. (2023). Financiamiento estatal y expansión de las universidades nacionales argentinas: primeras dos décadas del siglo XXI. Revista RAES, XV(27), pp. 176-194.

García de Fanelli, A., & Adrogué, C. (2015). Abandono de los estudios universitarios: Dimensión, factores asociados y desafíos para la política pública. Web

Haberfeld, L., Marquina, M., & Morresi, S. (2018). El sistema universitario argentino. Situación, problemas y políticas. Buenos Aires, Argentina: CECE. Recuperado de: http://www.fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/sistema-universitario-argentino.pdf

Nicastro, S. y Greco, M. B. (2009) Entre trayectorias. Escenas y pensamientos enespacios de formación. Homo Sapiens Ediciones. Rosario.

Nussbaum, M. (2014). Emociones Políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia?. Paidós.

Rosanvallon, Pierre (1995): La Nueva cuestión social: repensar el Estado providencia (Buenos Aires: Manantial).

Sadin, Eric. La era del individuo tirano: el fin de un mundo común. Buenos Aires: Caja Negra, 2022.

Sen, Amartya (2000): Desarrollo y libertad (Buenos Aires: Planeta).

Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Bogota, Colombia: Planeta, 2000.

Terigi, F. (2010) “Las cronologías de aprendizaje: un concepto para pensar las trayectorias escolares” Conferencia pronuncia en la apertura del ciclo lectivo del año 2010 en Santa Rosa, La Pampa.

Tinto, V. (2012). Completing College. Rethinking Institutional Action. Chicago: University of Chicago Press. DOI: http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226804545.001.0001